投稿者:HHさん

使用製品:Qシートテープ(販売終了)

■1日目

まずはQシートを1cm幅に切る。SP仮想球体化には使う量が多いのでこれが結構大変。

次にSPの大きさを測る。仮想球体化には1/3の長さが必要とされているが、内法の1/3か外寸の1/3かわからなかったのでちょっと余裕を見て長めにカット。

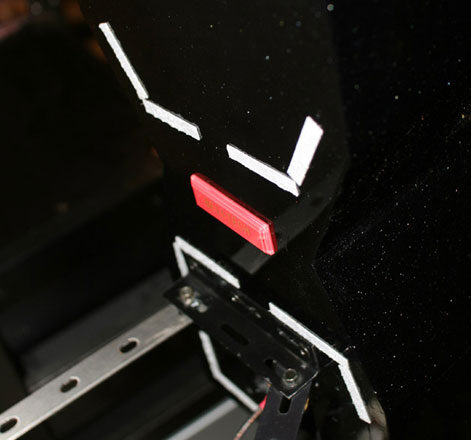

下側のウーファーを外してエンクロージャー内部に貼ろうと試みたが裏板側は遠く、狭く、とてもうまく貼れそうにないので断念し、外側から貼ることにした。

エンクロージャー内部の角は極太の三角材で補強してあった。

さすがによく考えられて設計されていると改めて関心。

と同時に、すでに三角材によってある程度球体化されているのでQシートによる仮想球体化があまり効かないのではないかという危惧も感じた。

下側ウーファー箱内部の手前側と横にQシート(というより今やQテープである)を貼ったところで力尽き、とりあえず試聴してみる。

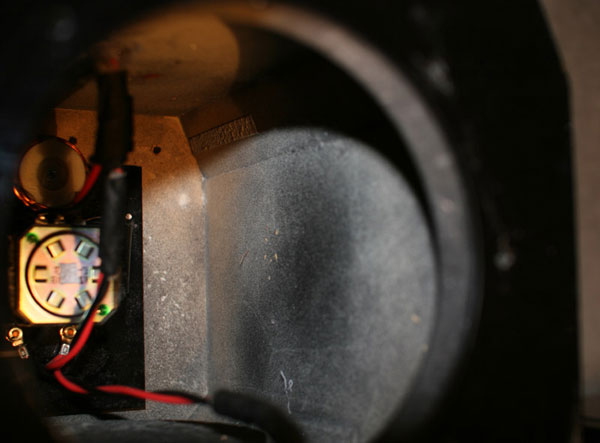

すでに他のGe3チューンはひととおり施行してあるので(ウーファーのマグネットに茅蜩、フレームに青Q(販売終了*1)、ダンパー&エッジにケブタ(販売終了)、エッジにホホバオイル、内部配線に大黒アゲハ(販売終了))、チューンが飽和しているのではないだろうか(したがってこれ以上何かしてもその効果は聴き取れないのではないだろうか)、といういつもの懸念は、今回もあっさりと驚愕へと変わった。

いつも試聴に使っている「死の舞踏」を聴いてみると、今までのGe3チューンと同じく、情報量の激増に驚かされた。

今までわからなかったが、Vnソロとオーケストラのごくごく微妙なテンポの違いがあって、Vnを弾いているコンサートマスターがオケを引っ張ったり、押しとどめたりしようとしているのが手に取るように判る。

おそらく目の前で実演を聴いても、演奏者の心理の動きはここまで克明にはわからないのではあるまいか。

同じディスクに交響曲3番も入っているのでそちらも聴いてみると、2楽章の冒頭、今まではティンパニと弦楽器だけで弾いていると思っていた部分で、同時に木管がなにやら吹いているということに気付かされた。

Qシート施行前は、音自体は鳴っていたとしても音楽の構造の一部として認識できるだけの情報が欠落していたに違いない。

2楽章の後半、マエストーソで始まるオルガンの和音が高音から低音に向かう逆アルペジオになって聞こえる。

しかもそれが右から左へという方向の移動も伴っている。

おそらく鍵盤上では和音を同時に押してしていても低音パイプは空気の容量が大きいのでリードまで空気が到達するのが遅れるのではないだろうか。

こんなことまで気付かされた。

Ge3の威力をまざまざと見せつけられ、いつまでも試聴していたかったがそろそろ体力の限界。

明日は上部ウーファーのチューンが待っている。

■2日目

上側ウーファーを外して、エンクロージャー内部にQテープを貼り、仮想球体化完了。

ついでに、わずかに残してあった吸音材を完全撤去。

ウーファーがネットワークなしアンプ直結なので中高音がうるさくなるのではないかという懸念もあったがQの力を信じることにした。

1日目と同じ試聴用ディスクをかけてみると、サンサーンス(交響曲3番)の2楽章、「木管がなにやら吹いている」ことに昨日気付かされたところでは、その「木管」がファゴットで(フランスのオケなのでバッソンか)、しかも2本で和音を吹いてるということが判明し驚愕。

CDにこんな情報量が入っているのに、今まで一体何を聴いていたのだろう。

懸念した中高音のうるささは全くなし。

しかし、もっと驚いたのは「死の舞踏」を聴いたときだった。

ハープとヴァイオリンの前奏が終ってチェロのピチカートが始まる部分で、音楽以外のノイズが聞こえるではないか!

ホールの空調が動き出したか、遠くで車が通ったのか、微かにではあるが、はっきりとノイズの存在がわかる。

現場のプロデューサーも指揮者も、マスタリング・エンジニアも聞き逃した(に違いない)ノイズまで克明に再生してしまうGe3の威力は不思議としか言いようがない。

しかもQシートの作用はエンクロージャーの仮想球体化であったはずなのに、ピチカートとピチカートの合間、ほとんど背圧のかかってない無音に近い部分で今まで聞こえなかったノイズが聞こえるようになるのは何故???

最後にブラームスのクラリネット五重奏を聴いてみる。

この曲を聴くときはプリンツやランスロのように、どちらかと言えば古典派寄りの端正な演奏のCDを取り出すことが多く、下記試聴用ディスクにあげたライスター盤は、ライスターの恣意的で悪趣味なデフォルメが耳障りな上にアマデウスQの元気が良すぎるノリが晩年のブラームスとはちょっと相容れないように感じることもあって、どうしても好きになれない演奏だった。

ところが仮想球体化の後、何となく取り出して聴いてみた同じ演奏は、素直に心に染みた。

部分、部分を取り出すと悪趣味なデフォルメとしか感じられない表現であっても、そのデフォルメを作り出す元となった情念が聴き取れれば、むしろ必然的な表現にすら聞こえる、ということだろうか。

音楽の再生装置とは、演奏者と聴き手をつなぐ通路のようなものと考えるとわかりやすいかもしれない。

たいていの場合、その通路にはSPの箱、さまざまなノイズ、能力の低い機器、等々が立ち塞がって端から端を見通すことはできないのであるが、Ge3チューンを施すことによって通路に立ち塞がる様々な障害がバーチャルに消えてしまう。

SPの箱が消え、演奏者の情念が首尾一貫して途切れなく聴き手に伝わるようになると、表現の必然性も自ずから明らかになってくる。

きささんが「箱が消えるよ」と予言された意味はこのことだったのか。

●おまけ

ストーンヒーラー(旧型)(販売終了*2)があったのを思い出し、脈々(販売終了)につないでいる要石(販売終了*3)の下に敷いてみたら・・・

音が出た瞬間に!!!!! そして????? やがてふたたび!!!!! って感じでした。

試聴用ディスクは、

サンサーンス:「死の舞踏」、交響曲3番(バレンボイム/パリ管)

ブラームス:クラリネット五重奏(ライスター/アマデウスQ)

試聴用機器は

CDトランスポート:エソテリックP70

アンプ:ソニーFA1200ES (P70と銀蛇N化(販売終了)で接続)

SP:ベルテック・ベルズ(Ge3チューン済み)

でした。

*1 後継商品の「Project Q2」を販売中です。

*2 後継商品の「昇氣」を販売中です。

*3 後継商品の「要石625」をGe3 beyondで販売中です。